Mittwoch, 5. November 2014

Im Schatten der jüdischen Stadt

Liebster,

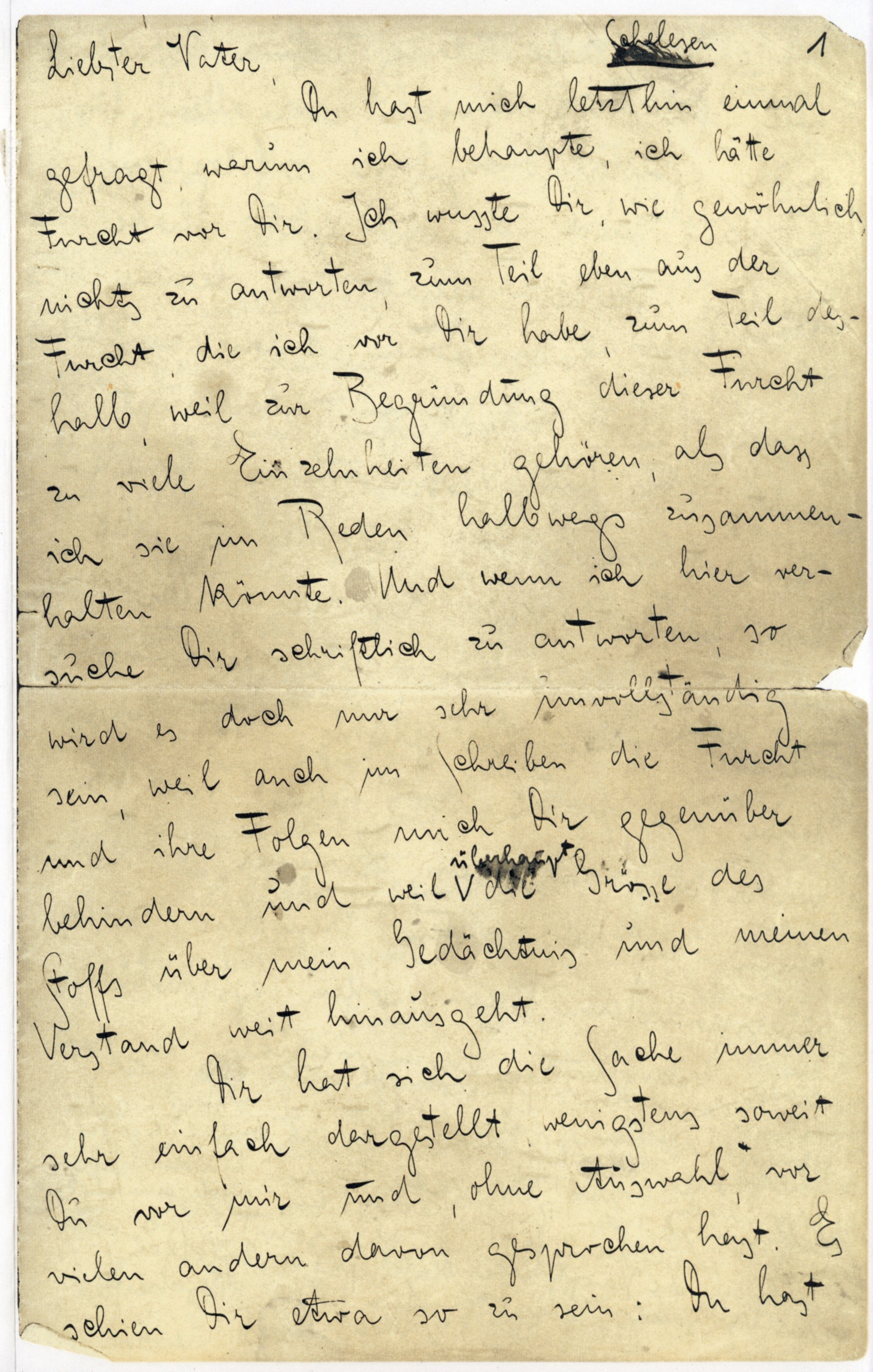

um den Mitlesenden zu erklären, warum es sich um Briefe handelt, die öffentlich werden, sei Folgendes gesagt: Kafka war ein großer Briefschreiber. Neben seinen Erzählungen, Tagebucheinträgen und Romanen, hat er sehr viele Briefe hinterlassen. Durch seine Briefe an Felice und an Milena wurden diese beiden Frauen weltberühmt und werden bis heute mit ihm in einem Atemzug genannt. Daneben gibt es seine Briefe an die Familie, die Schwestern – und den berüchtigten Brief an den Vater, der Eingang in die Weltliteratur gefunden hat. Auch Milena Jesenská, die tschechische Journalistin, deren Leben und Werk Teil meiner Recherche ist, war eine große Briefschreiberin. Die erste Seite von Kafkas berühmten ‚Brief an den Vater‘.

Die erste Seite von Kafkas berühmten ‚Brief an den Vater‘.

Ich habe mich daher für die Form von Briefen entschieden. Ohnehin ist ja jeder Text, den man schreibt, ein Brief an einen Leser, eine Leserin. In Zeiten des Internets ist das Briefeschreiben aus der „Mode“ gekommen, obwohl allgemein viel gemailt und gesimst wird. Kafkas berühmt gewordenes Zitat: „Geschriebene Küsse kommen nicht an ihren Ort, sondern werden von den Gespenstern auf dem Weg ausgetrunken“, erhält überhaupt erst im Internetzeitalter einen tieferen, neuen Sinn. Durch welche Kabel und Vernetzungen diese geschriebenen Küsse erst hindurch müssen – von abgehörten und abgelauschten Küssen gar nicht zu reden. Nun ja, die Briefform ist also als Verneigung vor den großen Briefe schreibenden Kolleginnen und Kollegen der Vergangenheit gedacht.

Heute ein Tag mit leichter Bewölkung, hin und wieder brach die Sonne durch, meine dicke Regenjacke und mein Schal sind nach wie vor fehl am Platz. Ich machte mich auf in das jüdische Prag – die älteste jüdische Gemeinde auf europäischem Boden. Übrig geblieben ist davon hauptsächlich ein Museum, besucht von Touristen aus aller Welt: Der alte jüdische Friedhof und im Umkreis von wenigen hundert Metern fünf erhaltene Synagogen.

Aus der Metrostation Staromestskà hinaufgekommen und um zwei Häuserecken gebogen, stand ich unvermittelt schon vor dem Eingang zum Museum und hatte mich doch auf einen längeren Fußmarsch eingestellt. Nur wenige Tagesbesucher fanden heute Mittag den Weg dorthin – auch dies sicherlich wunderbarerweise dem Monat November zu verdanken, der weit weniger Touristen in die Stadt spült. Ich zahlte Eintritt für die große Tour: Alle Synagogen und der Friedhof.

Der Rundgang begann in der Pinkassynagoge, seit den 1960er Jahren Gedenkstätte für die böhmischen und mährischen Opfer der Shoah, ein Prager Jad Vashem. 80 000 Menschen von hier starben in den Vernichtungslagern.

Entlang der Wände der Synagoge stehen alle ihre Namen als Mahnmal. Und im ersten Stock ist eine Ausstellung mit Kinderbildern aus Theresienstadt in der Zeit zwischen 1942-44 zu sehen. Die Bilder warfen mich um. Ein mit Bleistift hingekritzelter Zug, der in ein graues Nichts aus Bleistiftstrichen fährt, andere, bunte Bilder von der Sehnsucht nach daheim, dazu drastisch naive Darstellungen des Lageralltags –Ein Bild bewegte mich vor allen anderen: Reise in die Dunkelheit – ein Schiff mit vollen Segeln fährt in der linken Bildhälfte unter einem Sternenhimmel ins Schwarze. Auf der rechten Seite des Bildes brennt isoliert, vor weißem Hintergrund eine Kerze. Ich hätte davor stehen bleiben mögen, musste mich losreißen.

Ich war froh, dass es später im Andenkenladen ein Büchlein über die Ausstellung zu kaufen gab, „I have not seen a butterfly around here“. Nicht auf Deutsch, das fand ich ganz richtig. Das Bild vom Schiff ist nicht darin abgebildet, aber ich werde es noch lange vor meinem inneren Auge sehen. Was für ein Auftakt zu diesem Tag!

Durch ein verschlossenes Gittertor sah ich wenig später bereits die Grabsteine des alten jüdischen Friedhofs neben der Pinkassynagoge. Zwischen den Gräbern hantierte Wumpf. Er war es – eindeutig! Wumpf ist der Totengräber aus George Taboris Stück „Jubiläum“, das auf einem jüdischen Friedhof spielt, in dem die Opfer der Verfolgung nachts als Untote die Schrecken ihrer Ermordung immer wieder durchleben müssen. Vor vielen Jahren habe ich das Stück in Stuttgart inszeniert. Der ältere, untersetzte Gärtner in Blaumann und leichter Jacke arbeitete still und ohne aufzusehen zwischen den Gräbern, schaufelte Erde mit einem Spaten in seine Schubkarre und fuhr diese dann umständlich zwischen den Grabsteinen hindurch irgendwohin. Er arbeitete einsam, konzentriert, unbeirrt von den Blicken der Besucher. Und flugs, kaum betrete ich den Friedhof durch das geöffnete Tor, befindet er sich mit seinem Schubkarren plötzlich im rechten Teil des Gräberfeldes. Wie kam er so schnell da hin? Er fährt mit dem vollen Karren Erde direkt an mir vorbei, ohne mich anzusehen, verschwindet hinter einer Wegbiegung und bleibt verschwunden. Also wenn das nicht Wumpf war! Es würde mich nicht wundern, wenn die übrigen Besucher ihn nicht gesehen hätten. So grüße ich George von hier, oder vielmehr, er grüßt mich.

Endlose Grabsteinfelder, eng zusammengedrängt, aneinandergelehnt, scheinbar mit den alten Bäumen verwachsen, schmale Wege hindurch, das fallende Laub, hier stimmt die Jahreszeit, ein stiller Ort mitten in der Stadt, trotz der Touristen wie unberührt – unberührbar. Umschlossen von einer hohen Mauer leben die Toten hier ihr ewiges Leben. Darunter Rabbi Löw, der berühmte angebliche Erschaffer des Golems. Auf seinem Grabstein, der einen aufrechten Löwen zeigt, brennen Teelichter.

Wenig später in der Altneusynagoge, der ältesten erhaltenen Synagoge Europas. Ich habe Glück. Nur wenige Menschen verirren sich an diesem Nachmittag hierher und eine geführte Gruppe tritt gerade hinaus, als ich eintrete. So sah eine Synagoge also ursprünglich aus! Entlang der Wände des zweischiffigen Baus sind die hölzernen Gebetsstühle erhalten, ebenso rund um das Podium in der Mitte, mit dem Pult zum Vorlesen der Thora, vom übrigen Raum durch ein gotisches Gitter getrennt. Ein sakraler, mittelalterlicher Raum aus dem 13. Jahrhundert. Dieser Ort hat alles überstanden und er ist noch immer da. Ich sitze ehrfürchtig und betrachte die Mauern, in denen Rabbi Löw wirkte – und wo er der Legende nach die Reste des Golem entweder unter dem Dach oder unter der Synagoge hinterlassen haben soll.

Als ich von meinem kleinen deutschsprachigen Führer durch das jüdische Prag aufblicke, bin ich wunderbarerweise ganz allein im Raum. Von draußen höre ich zwar Stimmen, aber niemand kommt herein, und bis ich mich zum Gehen wende, bleibt das so. Ich schicke einen kleinen Dank in den Äther.

Nach einem Blick auf das jüdische Rathaus mit seiner rückwärts gehenden hebräischen Uhr überquere ich die von schicken Modeläden gesäumte Parizskà, die Pariser Straße, ja, Paris lässt grüßen, ebenso New York und all die reichen Großstädte der westlichen Welt. Ich aber suche die Bilekgasse auf (Bílkova), in der Kafka sein erstes eigenes Zimmer bewohnte, allerdings nur für kurze Zeit. Das Haus steht noch. Doch an der Stelle der Familienwohnung „Zum Schiff“, nahe der Moldau, erhebt sich heute das Hotel Praha-Intercontinental, ein besonders hässliches Bauwerk. Mehr als schade ist das vor allem deshalb, weil Wagenbach schreibt, dass Kafka genau hier seine erste große Erzählung „Das Urteil“ schrieb, wenig später auch „Die Verwandlung“ und Teile seines „Amerika“-Romans. Während er in den Häusern, die es noch gibt, größtenteils gar nicht schreiben konnte, weder in der Bilekgasse, noch im Haus zum Goldenen Hecht in der heutigen Dlouhà, das ich auch noch anschaue. Überall war es ihm zu laut.

Auch heute herrscht reges Treiben allenthalben, ich kann ihn verstehen. Doch rund um das Haus „Zum Schiff“, das nicht mehr existiert und in dem er schreiben konnte, sollen seinerzeit eine Menge Baustellen gewesen sein – beispielsweise wurde gerade die Cechbrücke über die Moldau gebaut! Also nur am Lärm allein kann es auch nicht liegen. Entweder gelingt das Schreiben eben, oder es gelingt nicht und im zweiten Fall ist man geneigt, es auf alles Mögliche zu schieben. Doch wer weiß, wie dieses Mysterium entsteht oder eben nicht entsteht. Jeder Schreibende kann „ein Lied davon singen.“

Vom Restaurant des Intercontinental-Hotels im obersten Stockwerk soll man den Kafka-Blick aus seinem damaligen Zimmer noch haben, empfiehlt Wagenbach. Aber mindestens für den Augenblick schenke ich mir das.

Ich spaziere zur letzten Synagoge, der Spanischen, in der heute viele Konzerte stattfinden. Sie ist die jüngste der Synagogen und im maurischen Stil ausgestattet, sehr schön.

Doch nach Rabbi Löws Altneusynagoge kann es eigentlich für mich diesbezüglich gerade nichts Bewegenderes mehr geben. Als ich aus der Spanischen Synagoge hinaustrete, sehe ich neben dem Eingang das Kafka-Denkmal. Da sitzt ein schmaler Mann mit Hut und Anzug und erhobener rechter Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger (warum das?) rittlings auf einem überlebensgroßen kopflosen Anzugmann, dessen Füße im Boden versinken. Ein klassischer Alptraum? Kafkaesk? Ich fotografiere ihn schnell, bevor eine Gruppe Jugendlicher kommt, die sich fürs Foto aufwändig vor ihn hin postieren. Nichts wie weg, denke ich mir und suche die zweite Kafka-Buchhandlung der Stadt auf, in der Siroká, neben Louis Vuitton, wie mein Reiseführer verrät. Hier ist es still und ich finde ein kleines Poster, auf dem Kafkas Frauen sämtlich abgebildet sind. Wie schön! Das muss ich haben. Auf eine seltsame Art und Weise sehen sie sich alle ähnlich, finde ich.

Im Hintergrund der Buchhandlung ist eine Bibliothek eingerichtet. Hier hat auch die Kafka-Gesellschaft ihren Sitz. Doch bei der Kafka-Gesellschaft spricht man kein Deutsch, wurde mir gesagt. Na, wenn das nicht kafkaesk ist! Nichts wie weg. Ich brauche etwas zu essen.

Ich habe mir für heute einen Besuch im Grand Café Orient vorgenommen, an dem ich gestern schon vorbeigekommen bin. Im ersten Stock eines Hauses an der Celetnà, um die Ecke vom alten Obstmarkt, wo das Ständetheater steht. Das Grand Café Orient macht einen sehr guten Eindruck auf mich. Es ist längst nicht so voll wie das Louvre und daher auch nicht so laut. Am Nebentisch sitzt sogar eine junge Frau mit einem Laptop. Sieh an, hier könnte man arbeiten, die Tische sind auch groß genug und es ist gar nicht hektisch. Der Kellner, der meine „Süddeutsche Zeitung“ auf dem Tisch liegen sieht, die ich mir am Kiosk gekauft habe, begrüßt mich auf Deutsch. Das habe ich bisher nicht erlebt, außer beim Literaturhaus natürlich, dort ist man ja zuständig für deutschsprachige Autoren.

Nachher überquere ich wieder den Obstmarkt, wo gestern meine Tour begann. Irgendwie mag ich diesen kleinen Platz und sein deutscher Name hat sich mir eingeprägt. In Wagenbachs Büchlein ist der Stadtplan aus Kafkas Zeit abgedruckt und ich kann die deutschen Straßennamen mit den heutigen, tschechischen vergleichen. An der Stirnseite des Obstmarkts steht das Ständetheater. Die Tür steht offen, Techniker laden gerade etwas von einem Wagen ab und bringen es ins Theater hinein. Ich erhasche einen Blick – unglaublich! Man kann direkt bis auf die Bühne sehen, dahinter liegt der halbdunkle Zuschauerraum. Ich kann mich nur mühsam beherrschen, nicht hineinzugehen. Einer der Techniker schaut mich schon misstrauisch an. Ich lasse es sein, ich könnte es ja doch nicht erklären. Zumal ich des Tschechischen nicht mächtig bin. Aber dieses Theater zieht mich magisch an. Kurzzeitig, während ich weitergehen muss, keimt eine kribbelnde Sehnsucht in mir auf. Alle Theater sind gleich. Nur manche sind gleicher! Hoffentlich wird es mir während meines Aufenthalts hier gelingen, einmal hineinzukommen. Wegen Mozart? Ja sicher. Aber auch – ich weiß es nicht genau – wegen dieses Theaters eben, dieses speziellen. Das lässt sich nicht erklären.

Rechts in der Seitenstraße, der Zeleznà, hat Milena Jesenskà in dem Haus auf der rechten Straßenseite mit dem steinernen Adler über dem Tor, einige Jahre ihrer Kindheit verbracht. Das Haus mit dem schmutziggelben Anstrich scheint leer zu stehen. Die dunklen kahlen Fenster sehen traurig aus. Im Erdgeschoss einer der üblichen Souvenirläden, ein gelangweilter Verkäufer lehnt in der Tür.

Später zog Milenas Familie zum unteren Ende des Wenzelsplatz um, in ein fünfstöckiges Jugendstilhaus, wo ihr Vater auch seine Zahnarztpraxis hatte. Das Haus sehe ich später, auf dem Weg zur Metrostation, nur noch im Dunkeln. Am Fuß des Platzes singen und spielen drei festlich in Federn und Perlengewändern geschmückte Peruaner „El condor pasa“. Sie begleiten sich auf riesigen, tiefdunklen Panflöten, die im Bauch vibrieren. Eine neugierige Menschenmenge steht um sie. Alte Welt trifft auf neue Welt. Indianer werden in Europa immer noch bestaunt. Sie haben sich wirklich etwas einfallen lassen. Sie singen mit Mikroports und betätigen von Zeit zu Zeit sogar eine Nebelmaschine. Nein, Milena hätte hier heute auch keine ruhige Minute mehr. Ich muss gelegentlich bei Tag noch einmal herkommen, um das Haus genauer zu sehen.

Inspirierender, ja geradezu eine erste wirkliche Inspiration für mein Projekt, war der Anblick des Hauses Skorepka Nr.1, meine letzte angesteuerte Station auf der heutigen Tour. Ein wunderbares Eckhaus mit herrlicher Jugendstilfassade. Es war zwar schon dämmrig, doch noch hell genug für ein Foto. Im obersten Stockwerk dieses Hauses lebte seinerzeit Kafkas Freund Max Brod. Zu ihm stieg Kafka oft hinauf, um ihm seine Texte vorzulesen. Und dort traf er auch zum ersten Mal auf Felice Bauer. Man sieht eine Loggia oben, wie bei italienischen Renaissance -Palästen. Auf dem Rückweg zum Wenzelsplatz denke ich, dass ich gerne einmal in das Haus hinein gehen würde, das Treppenhaus hinaufsteigen, wie Kafka es tat, wenn er den Freund hier besuchte, seine Texte versteckt unter der Jacke. Oder in der Aktentasche, gleichviel. Und dann hält die Straße an ihrem anderen Ende noch eine Überraschung bereit. Mozart hat hier übernachtet. Das Haus, in dem er nächtigte, steht allerdings nicht mehr. Es ist einem gesichtslosen Gebäude gewichen, das immerhin sein Konterfei und eine Erinnerungstafel in der Fassade trägt. Skorepka, ich komme wieder!

Für heute in Liebe,

Deine